かつて「所有」が豊かさの象徴だった

かつては、何を所有しているかによって生活の豊かさが測られていました。住宅、車、家電製品などを持つことが幸せの証とされていたのです。高度経済成長期以降、製品の性能や価格は企業価値に直結し、「良いモノをつくれば売れる」という考え方が市場に広く浸透していました。製品の品質や耐久性が、企業の信頼を獲得するための決定的な要素であり、選ばれる理由も明快でした。

価値は“体験”へと重心を移し始めた

近年、消費者が求めるものは、モノそのものではなく、そのモノを通じて得られる「体験」や「意味」に変化しています。「モノからコトへ」という表現は、マーケティングの流行語を超えて、社会の価値観の転換を示す言葉として定着しつつあります。例えば、車を所有するよりも、目的に応じて選べるサブスクリプション型のカーサービスに魅力を感じる方が増えています。また、ホテルに宿泊する際も、単なる寝場所以上に、その土地の文化や人との交流による思い出が重視される傾向が強まっています。消費者は、性能よりも共感できる物語に価値を見出すようになってきていると思います。

モノの本質が再び問われている

こうした「コト」の重視が進む中で、モノの存在がわきに追いやられているように見えることもあります。しかし、実際には体験価値を生み出すための“媒介”としての役割が、むしろ強まっています。こだわりの家具が暮らしの記憶を形づくったり、スマート家電が生活の快

適性を支えたりと、体験の質を高めるうえでモノが果たす役割は欠かせません。その体験をいつまで保持したいのかでライフサイクルが決まります。

この視点は、モノのあり方を逆説的に再評価する機会にもなります。製品は「売れるモノ」から「語られるモノ」へと進化しつつあり、企業にはそれを担う設計思想や価値の打ち出し方が求められていると思います。

企業活動が問い直すべき視点とは

企業活動において、この価値観の変化は重大な示唆を与えます。

まず、製品やサービスを提供する際には、「何を売るか」ではなく「お客様にどのような体験を届けるか」という視点が不可欠となります。例えばカメラであれば、「高画質」よりも「家族の思い出を鮮明に残す手段」として語る方が、心に響くのではないでしょうか。

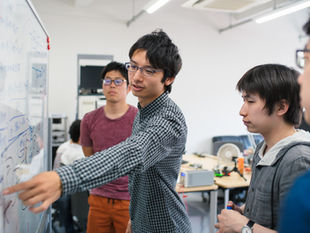

また、組織運営においては、社員が仕事に感じる“体験”の質が企業価値を左右する重要な要素となっています。働く意義や仲間との関係性などが、給与や肩書以上に満足度や相互作用等に影響しているのです。

さらにブランド戦略においても、製品そのものではなく「お客様の物語に企業がどのように登場するか」が問われています。共感を生む体験が、口コミやファンによる広がりを生み、企業の持続的な成長を支えています。

📌 本稿のポイント(視点と考察)

・価値観の変化 :「所有」から「体験」、「関係性」や「共感」へシフトする

・モノの再定義:体験を支える“媒介”として、モノの役割と設計思想が再評価される

・企業への示唆:商品開発・組織運営・ブランド戦略すべてに“体験価値軸”が求められる

「価値の問い」への向き合い方

「モノからコトへ」という視点は、単なる消費スタイルの変化ではなく、社会全体が問い直

すべき“生き方の指針”かもしれません。企業がこの変化を真摯に受け止めることで、従来の所有欲を前提とした価値創造から、体験や共感を軸にした新たな価値への転換が可能となります。そのような道のりには、モノが慎ましくも確かな存在感を放ちながら、そっと伴走しているのです。

筆者 屋代喜久